|

|

| 僧坊基壇 規模が判明 |

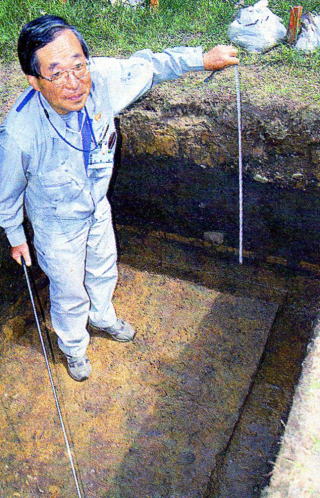

平成26年9月16日、磐田市教育委員会は国指定特別史跡の遠江国分寺跡の本年度発掘調査を発表した。

僧の寄宿舎「僧坊」の土台となる基壇の西端を確認。平成21年(2009)に実施した東端の調査結果と併せて、僧坊の基壇の規模が東西66m前後、南北13.5m前後と判明した。 |

本年度は、僧坊跡、講堂跡、南大門跡を中心に調査を行った。

基壇は、地面より一段高くなった建物の土台で、同寺院の主要建築物は側面に木材を使用する「木装基壇」だったことが分かっている。

今回は、僧坊の西側から基壇の基礎部分に当たる「版築」を検出し、同寺の僧坊も各地の国分寺と同様、東西に長い建物だったと判明した。

国分寺建立の詔(741年)によると、20人の僧侶が生活していたという。

また遠江国分寺は、819年に火災の記録があり、塔や金堂など中心部分が焼失したことが分かっている。

一方で、僧坊や講堂は火災を免れ、11世紀頃まで存続していたことが出土品などから確認できた。

この他、各建物跡で出土した軒平瓦の型式を比較した結果、同寺院では本尊を安置する金堂が一番最初に建てられたことも分かった。

市教委によると、史跡再整備を目的に平成18年度(2006)から続けてきた発掘調査は本年度で終了するこれ以降は報告書を作成し、再整備の方向性を検討していくという。

<静岡新聞記事参照> |

検出された基壇「版築」

鉄製品「唄金具」発掘

遠江国分寺跡から発掘

鉄製品「唄金具」ばいかなぐ

磐田市教育委員会は12日、同市国特別史跡「遠江国分寺跡」から出土した鉄製品が、扉のくぎを隠すための飾り金具「唄金具(ばいかなぐ)」と判明したと発表した。

古代の唄金具は銅製品が一般的で、鉄製品は出土例がないという。

出土品は、長さ13cm、重さ154gで半球形状。

1951年の発掘調査の際、回廊付近で見つかった。2012~2013年度に保存処理をしたところ、唄金具と分かった。

奈良時代に建立された遠江国分寺の跡からは、これまでに瓦や土器、建築部材などが出土しているが、建物に使われた金具の出土は始めて。

市教委文化財課の担当者は「地方に建てられた国分寺建築の荘厳な様子を知ることができる貴重な資料」と語った。

(平成26年6月14日/静岡新聞掲載記事より) |

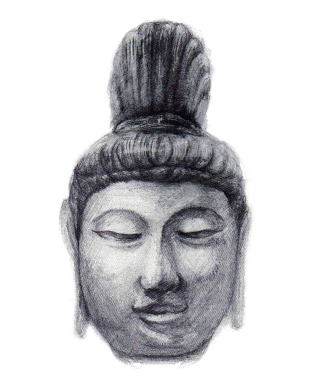

「塔本塑像」

とう ほん そ ぞう

高さ7.9cm

仏像の頭部

「塔本塑像」

推定復元画(監修・松田誠一郎氏) |

平成20年度の国の特別史跡・遠江国分寺跡の再整備にともなう発掘調査の出土品を洗浄したところ、「塔本(とうほん)塑像(そぞう)」と呼ばれる、塔の内部を飾った仏像群のうちの1体の頭部が見つかりました。長さ7.9cmで、復元すると全長50cmくらいの座った仏像ではないかと推定されます。

「塑造」という心木(しんぎ)に土を盛って造形する技法で作られたものであるため通常では残らないものですが、塔が火災にあい、素焼きの陶器のような状態になったため残ったものです。

仏像の表面に塗られた顔料が何であるかを専門機関に依頼して調べました。その結果、左目周辺の黒い部分が「鉛」であることが分かりました。

「鉛」を含む顔料には「鉛白」(えんぱく)や「鉛丹」(えんたん)があり、この塑像の顔は、「鉛白」を使用した白色、「鉛丹」を使用した赤色系の彩色がされていた可能性があります。 |

|

国分寺から出土したもの

国分寺から東南へ13Km離れた掛川市(旧大須賀町)にあった窯・清ヶ谷(せいがや)古窯で焼かれた瓦が使われ、大量に発見されています。この瓦は、他の国分寺には見られない独特の形、文様をもっています。

磐田までは、舟を使って運んだと考えられます。また、土器は、奈良時代の須恵器、平安時代の緑釉陶器(りょくゆうとうき)、灰釉陶器(かいゆうとうき)が発見されています。

これらは、僧・尼が日常使っていたものや仏具に係わるものです。墨で文字などが書かれた墨書土器(ぼくしょどき)は、その土器が使われた場所や所有者などを表すものと考えられます。

この他、塼(せん)と呼ばれる基壇(きだん)の周囲を化粧する土製品、建築部材の釘、写経(しゃきょう)に使う硯(すずり)などがあります。 |

|

遠江国分寺跡と当時の磐田

今から1、250年あまり前の奈良時代の741年、政治的な争いや穀物の不作、伝染病などが続いていたため、聖武天皇は仏教の力でこれらを取り除こうと、当時の60余りの国ごとに国分寺(僧寺)と国分尼寺を建てるように命じました。(国分寺建立の詔)

遠江国分寺跡は、その国分寺の1つで、北側には国分尼寺がありました。

当時の静岡県西部地方は遠江国(とうとうみのくに)と呼ばれ、国府(こくふ)<今の県庁に当たる役所>は磐田駅の南側付近(御殿・二々宮遺跡)にあったと考えられています。

台地の東側や南側には、「大之浦」(おおのうら)と呼ばれた入江(湖)があり、国分寺を建てる際の資材の多くは船を使って運ばれたものと考えられます。 |

明応地震(1498年)以前の磐田市&袋井市の低地地図

遠江の水郷地帯

明応地震(1489)以前の浅羽低地は、潟湖が広がり、遠州灘の砂丘の内側に湊(みなと)がありました。東海道の南側は広大な潟の世界でした。

清ヶ谷古墳群(静岡県掛川市大須賀町)の窯から焼かれた土器や瓦は、潟湖や河川を通って旧東海道近くにある坂尻古墳(袋井市)や遠江国分寺(磐田市)に舟で運ばれた。

このような内水面交通の発達した低地の海抜2メートルの地点に、湊の遺跡と推定される元島遺跡(磐田市福田)がありました。

元島遺跡には、15世紀代の川船の木製碇が出土し、倉庫群と推定される地区には、船入りがあったので、この遺跡の地域が湊の機能を持ったことが明らかである。

元島遺跡は浅羽湊と密接に関連する湊であり、物資が川船で原野谷川を進み、元島遺跡にあるクリークを通って太田川に抜け、見附に運ばれました。

ところが、明応地震によって物流拠点や湊が大きな被害を受け、船入りもできなくなり、流通拠点を失っていきました。

さらに宝永四年(1707)の宝栄地震によって、陸地が2メートル隆起してしまった事により、完全にこの地方の地形が変わり水郷地帯としての生活様式そのものが変わってしまいました。 |

大きな建物跡

軒丸瓦(のきまるがわら)/軒平瓦(のきひらがわら)

国分寺跡出土の 軒瓦

| 遠江国分寺や尼寺に使われた瓦は、主に掛川市(旧大須賀町)にあった清ヶ谷(せいがや)窯で焼かれました。また、屋根の修復のために磐田市寺谷でも瓦が焼かれました。 |

国分寺の主な建物は瓦葺きで、建物跡の周辺からは多量の瓦が出土しています。

これらの瓦のうち、軒先(のきさき)に使われた瓦を軒瓦と呼び、軒瓦には軒丸瓦(正面から見た形が円形)と軒平瓦があります。

遠江国分寺の軒平瓦は、正面から見た形が三日月形で、文様も独特であることから、全国的にも独特な軒平瓦といわれています。

軒瓦は描かれたデザインの浮き出た部分が文様であることが一般的ですが、東回廊から出土した軒平瓦は浮き出ていない部分が文様と考えられるものです。

この文様の瓦は塔跡などからも出土していて、これまで平安時代中頃のものと考えられてきました。

しかし、遠江国分寺の火災は、『類聚国司』(るいじゅうこくし)という歴史書に弘仁10年(819)と記載されていることから、塔や回廊が火災にあったとされる年代より後にこの瓦が存在していたことになってしまします。このため、発掘調査の結果を踏まえて、遠江国分寺の瓦の年代を再調査する必要があります。 |

東回廊跡から出土した軒平瓦

|

大溝内の遺物出土状態

溝の底から奈良~平安の瓦が出土した

|

発掘作業風景

国府のまつりで使われた土器

(人の顔が墨で描かれています) |

木 簡

役人が使った道具・税に付けられた荷札(木簡) |

|

|

|

|

![]()

![]()