|

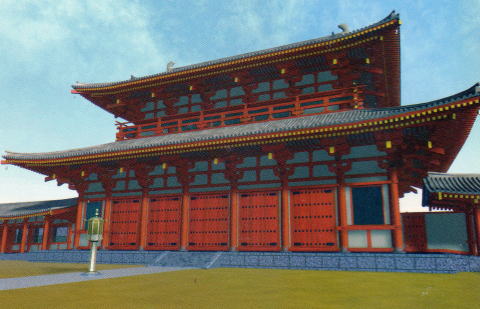

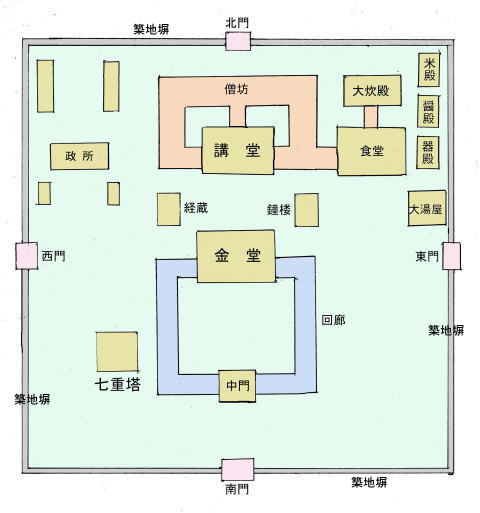

金 堂

金堂は、仏像(本尊/釈迦牟尼仏しゃかむにぶつ)が安置された所です。

金堂の正面には灯篭が置かれていました。発掘調査の結果、灯篭の柱(竿)は木製であることが分かりました。

基壇の規模は東西約34m、

南北21.5m、高さ0.9m、

正面中央に石段が発見されている。

建物は、間口7間 x 奥行4間

(東西27.6mx南北15.6m)

が推定されています。

|

講 堂

講堂は、経典の講義を行ったり、お坊さんたちが、お経を上げ、修行する所です。

基壇の規模は、

東西29.7m

南北18.5m

建物の大きさは不明。

|

回 廊

金堂と中門をつなぐ渡り廊下。

幅(奥行)7.9m、柱間3mの複廊

が推定されています。

回廊は、僧などが歩く廊下で、中門と金堂を方形に結んでいます。

昭和26年(1951)の発掘調査で、金堂跡の西側で回廊のものとされる「礎石」などが3つ並んで見つかり、中央に間仕切りがある「複廊」(ふくろう)と考えられました。

しかし、平成19年度に同じ場所を再発掘したところ、この礎石は古代の国分寺のものではなく、江戸時代の建物に伴うものであることが分かりました。

このため、再び、回廊の東側部分(東回廊)を発掘して、回廊が「複廊」であるかどうかの再確認を行いました。

その結果、礎石は残っていませんでしたが、基壇(建物の土台部分)が残っており、その幅が約10mと広いことから「複廊」である可能性が高いことが分かりました。

国分寺や国分尼寺の回廊は「単壇」で基壇幅は5〜6mであることが多く、「複壇」と分かっているのは数カ国しかありません。

|

経 蔵

| お経をしまっておく倉庫、経巻のほか仏像なども納められていたと思われます。 |

鐘 楼

| 内部には、青銅で造られた梵鐘(釣鐘)と、つき棒がありました。「ご〜ん」と時報や宗教儀礼の際に鳴らします。 |

梵 鐘

南大門

国分寺に入る正門です。

国分寺には南大門以外にも門があったと考えられていますが、その中でも一番格式が高い門です。 |

僧 坊

| 修行中のお坊さんが寄宿した施設です。国分寺には20人置くことが定められており、20人分の区画が東西に長く広がった施設であることが推定されます。 |

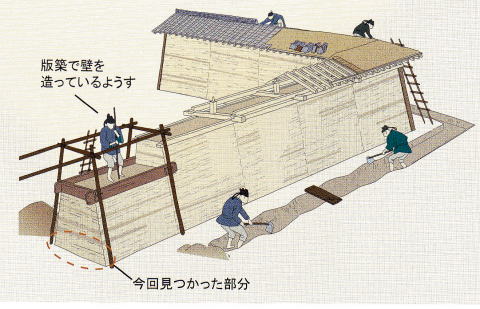

築地塀

築地塀(ついじべい)は、国分寺を取り囲む塀です。粘土や砂を交互につき固めて壁を造り、塀の屋根には瓦を葺いた格式の高い寺院や役所に用いられる塀です。

|

築地塀の工事の想像図

(奈良文化財研究所)

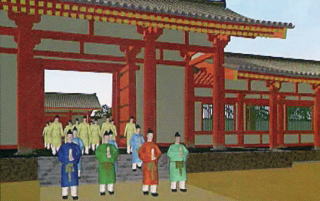

| 遠江国分寺は金堂を中心に、北側に講堂が、南側に中門が配置され、金堂と中.門には回廊が巡っていました。 伽藍の範囲は東西180m、南北250mにも及び、その周囲にも関連した施設が点在して

いたものと考えられます。 |

|

|

|